Die Rauensteiner Höhle

Zur Geschichte der Höhle

Die erste Erwähnung der Rauensteiner Höhle stammt von David Veit aus dem Jahre 1844. Zu diesem Zeitpunkt muss ein Eingang vorhanden gewesen sein, der sich später durch Einbrüche und Verschüttungen wieder verschloss. In den folgenden Jahren geriet die Höhle in Vergessenheit. So finden sich in der heimatgeschichtlichen Literatur kaum Hinweise auf diese Höhle.

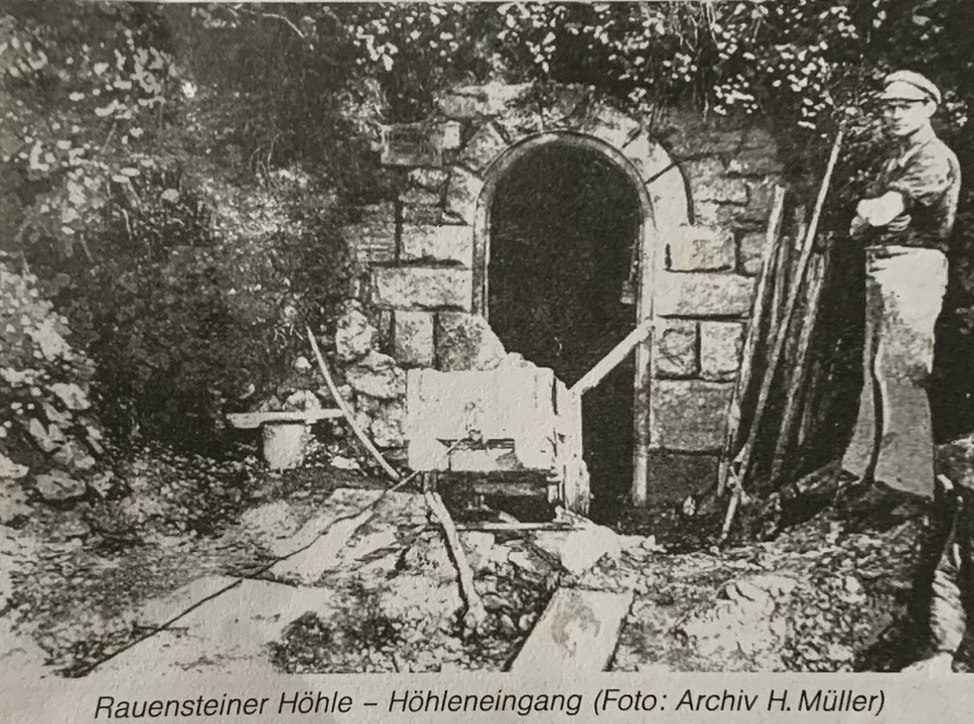

Erst als im Frühjahr 1926 bei einem Hochwasser der Grümpen das Mundloch erneut angeschnitten und sichtbar wurde, bildete sich in Rauenstein eine Ortsgruppe des „Thüringer Höhlenvereins”. Diese Gruppe unter Leitung des damaligen Bürgermeisters Hermann Müller beschäftigte sich nun intensiver mit der neuentdeckten Höhle. Da das Mundloch im Flussschotter und in einem sehr stark verbruchgefährdeten Gebiet lag, ging man als erstes daran, das Mundloch zu befestigen.

Dieser Eingang befand sich am linken Prallhang der Grümpen in der Nähe des jetzigen Rauensteiner Sportplatzes, der damals natürlich noch nicht vorhanden war. Später wurde noch eine verschließbare Tür an diesem Eingang angebracht. Danach begann man mit dem Innenausbau. Zunächst baute man Treppenstufen ein, damit man hinunter zu dem ersten größeren Hohlraum gelangte, der immerhin 20m lang, 3-4m breit und 2-3m hoch war. Dann wurden die damals bekannten und zu begehenden Höhlenteile, die oftmals durch Schutthügel versperrt und an manchen Stellen nur in gebückter Haltung begehbar waren, auf Mannshöhe ausgeschachtet und teilweise künstlich erweitert, so dass die Höhle ungefähr auf einer Länge von 130 m besichtigt werden konnte. Man hatte sogar vor, diese Höhle noch zu erweitern, denn mehr als 60 Jahre später fanden die Höhlenforscher in der sogenannten „Eimerkluft" noch Grabungswerkzeuge von diesen früheren Grabungen. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die damaligen Mitglieder dieser Gruppe wussten, dass sie mit diesen zugänglichen 130m nur einen Teil eines Höhlensystems begehbar gemacht hatten. Mit der Installation einer Gasbeleuchtung wurden die Arbeiten in der Höhle dann abgeschlossen. Damit waren die Voraussetzungen für die Begehbarkeit der Höhle erfüllt.

Diese Arbeiten wurden sehr zügig durchgeführt, und so konnte man bereits nach einem halben Jahr, im Herbst 1926, mit einem bescheidenen Schauhöhlenbetrieb beginnen. Rauenstein hatte damit eine weitere touristische Attraktion gewonnen, die sich vermarkten ließ. Der schönste Teil war damals die sogenannte Bärengrottenkluft mit fellartigen, bärenähnlichen Sinterbildungen sowie die Märchengrotte mit Krähe und Kröte und herrlichen Tropfsteinen. Leider ist von diesen schönen Gebilden heute fast nichts mehr vorhanden, da viel abgeklopft wurde.

Die Höhle war jedoch als Schauobjekt nicht lange in Betrieb. Im Jahre 1931 wurde die Höhle nach vorangegangenen Besitzstreitigkeiten geschlossen. Anfangs der dreißiger Jahre machte man zwar ab und zu noch Ausnahmen und gestattete noch Führungen, wenn das eine Gruppe oder eine bekannte Persönlichkeit wünschten, jedoch dann wurde der Besuch der Höhle vollständig eingestellt. Die Höhle verfiel mehr und mehr.

Während der Zeit des zweiten Weltkrieges erinnerte man sich wieder dieser Höhle und sie wurde als Luftschutzraum genutzt. Da der Eingang der Höhle z.T. verschüttet und auch nur schwer am schmalen Ufer der Grümpen erreichbar war, wurde nach einem anderen Zugang gesucht. Diesen neuen Eingang legte man in einem Wiesengrundstück in größerer Entfernung links von der Grümpen in Richtung Rauenstein am beginnenden Berghang frei. Der neue Zugang befand sich unterirdisch nun am Ende des Hauptganges.

In den letzten Kriegsjahren wurde in unmittelbarer Nähe der Höhle ein Lager für Kriegsgefangene eingerichtet, die man als

billige Arbeitskräfte im damaligen Rüstungsbetrieb Schneider aufgrund des männlichen Arbeitskräftemangels brauchte. Bei Fliegeralarm wurden die Gefangenen, getrennt von den deutschen Angehörigen des Betriebes und der Bevölkerung, dort untergebracht, um Fluchtversuche zu verhindern. Am letzten Kriegstag, beim Einzug der 6. Armee der Amerikaner in unserem Gebiet, befanden sich viele Einwohner von Theuern, meist Frauen, Kinder und ältere Menschen, die im unteren Dorf (Grund) wohnten, in dieser Höhle. Einige Familien des Grundes fanden ihre Häuser und Scheunen am nächsten Tag in Schutt und Asche vor.

Durch ein erneutes extremes Hochwasser im Jahre 1946, das damals die ganze Wiesenaue zwischen Theuern und Rauenstein überflutete und die Wiesen mit Unmengen von Dreck und Steinen zudeckte, wurden auch die Gänge der Höhle mit Schotter verfüllt. Der Eingang wurde nach dem Krieg zugeschüttet und die Höhle wurde erneut für einige Jahrzehnte vergessen.

Seit 1984 wurde die Höhle dann von den Höhlenforschern aus Suhl und Sonneberg aufs Intensivste erforscht. Im Jahre 1985 entdeckten die Mitglieder der Suhler Gruppe Bertram Ellrich und Dieter Weiß die neuen Gänge und Räume.

In den Jahren 1986 und 1987 wurden drei Höhlenforscherlager von jeweils 7 Tagen Dauer sowie mindestens 20 Befahrungen durchgeführt und alle Teile der Höhle exakt vermessen. Zu den nunmehr genau vermessenen 137 m der alten Schauhöhle kamen neuentdeckte Gänge mit einer Länge von etwa 1400m hinzu. Dank dieser intensiven Forschungs- und Grabungsarbeiten der Höhlenforscher gehörte die Höhle zu den am besten erforschten Karstgebieten und war mit der Entdeckung der neuen Höhlenteile die längste Muschelkalkhöhle der DDR.

Ein Gang durch die Höhle

Ein paar Fotos der Höhle sind auf der offiziellen Seite der Fachgruppe Höhlen-und Karstforschung Sonneberg zu finden

https://www.blessberghoehle.de/images/rauhoe/rauhoe.html

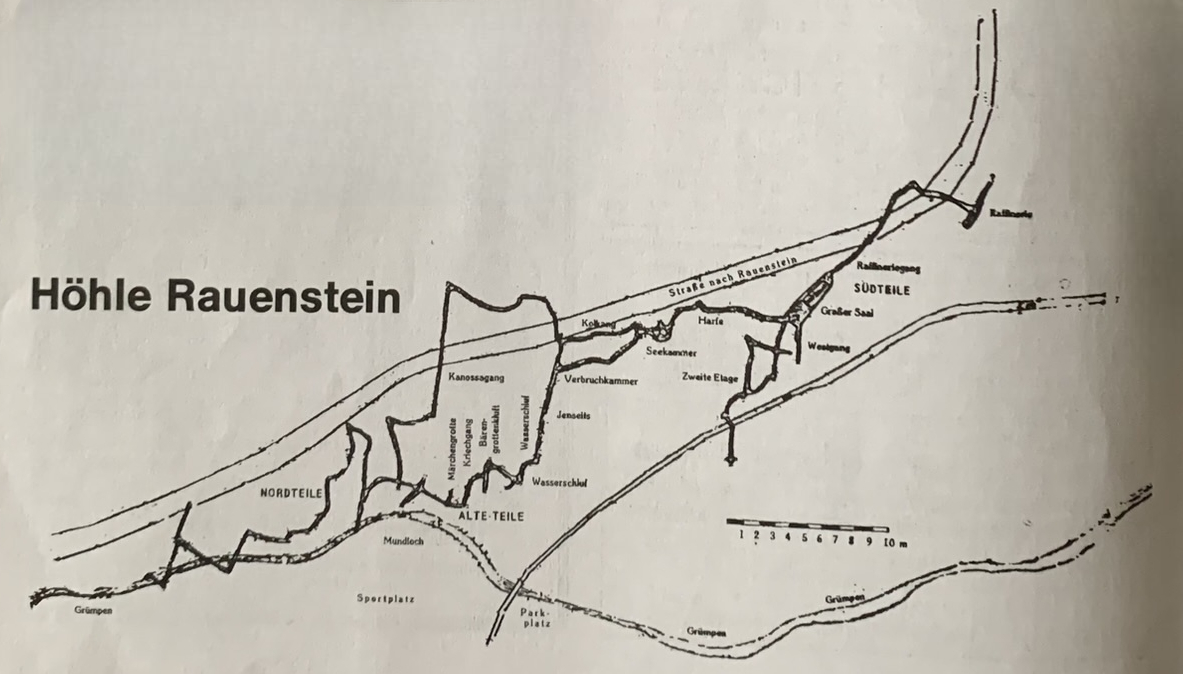

Die Rauensteiner Höhle ist, nachdem die Entdeckung und Dokumentation der neuen Höhlenteile durchgeführt worden war, die zweitgrößte Höhle Thüringens. Nach letzten Veröffentlichungen beträgt ihre Gesamtlänge 1637 Meter. Die bis jetzt erforschten Teile erstrecken Sich dabei etwa 600 Meter in Nord Süd-Richtung sowie 250 Meter in Ost-West-Richtung. Alle Höhlenteile befinden sich im unteren Wellenkalk und liegen unter dem Flussniveau der Grümpen. Die alten Teile der früheren Schauhöhle stellen heute nur noch 8% des gesamten erforschten Höhlenlabyrinths dar, wobei klar ist, dass viele unterirdische Teile noch nicht entdeckt sind und viele kleinere und kleinste Gänge, Fugen, Nischen und Aushöhlungen für den Menschen auch niemals erreichbar sein werden.

Zum besseren Verständnis ist diesem Artikel eine Karte beigefügt, die von der Höhlenforschergruppe Suhl (allerdings nicht maßstabgerecht) gezeichnet wurde. Vom früheren Eingang beginnen nach rechts die alten Teile der Höhle mit der Märchengrotte (Krähe und Kröte), dann biegt der Gang rechtwinklig nach links (Kriechgang) ab und man gelangt an den damals schönsten Teil der Höhle, der Bärengrotte. Diese Höhle wurde deshalb so benannt, weil dort die Natur zwei Bären geformt hat, wobei der eine gerade an der Felswand hochklettern will, während der andere in einem Felsloch verschwindend uns sein Hinterteil zudreht.

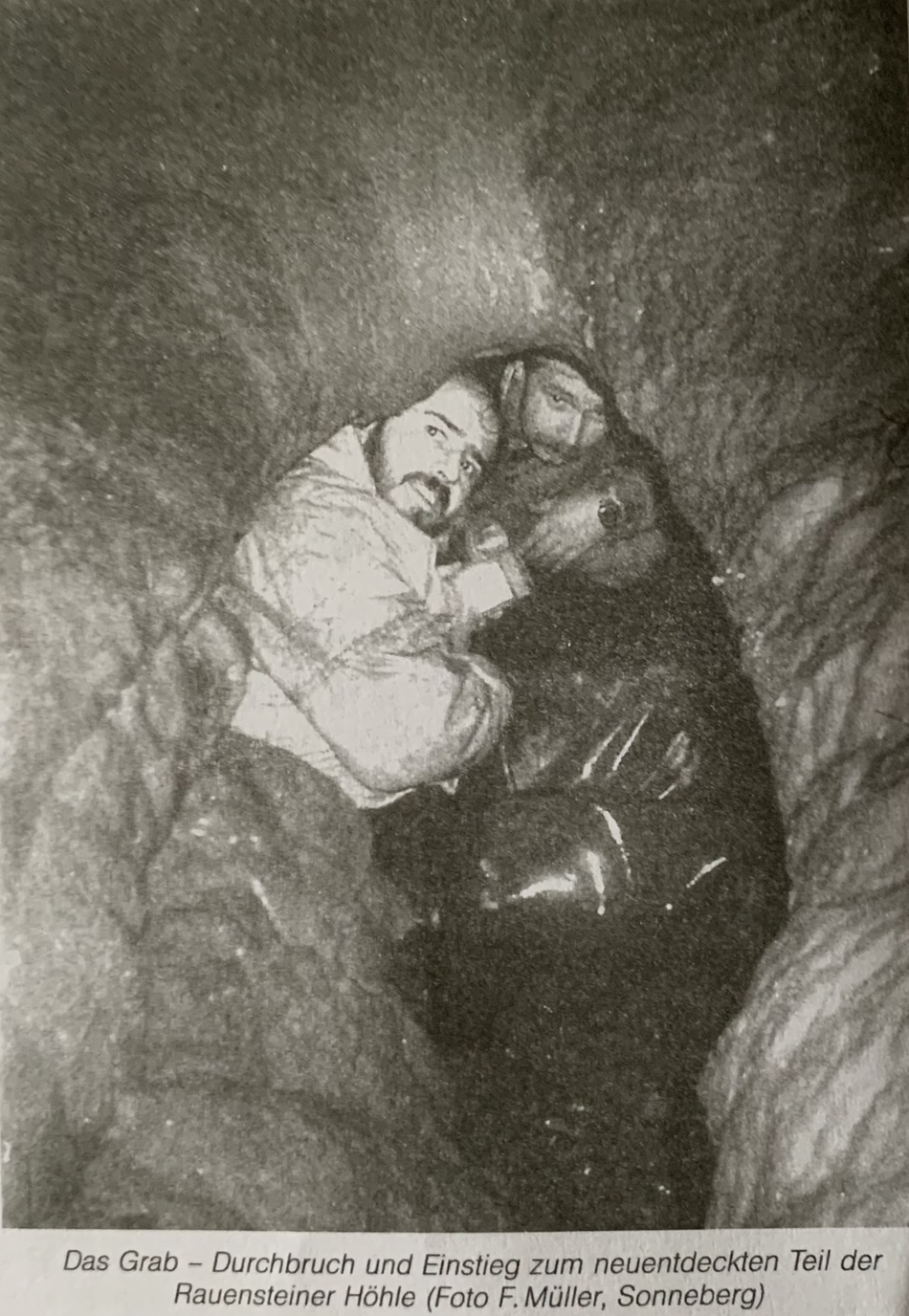

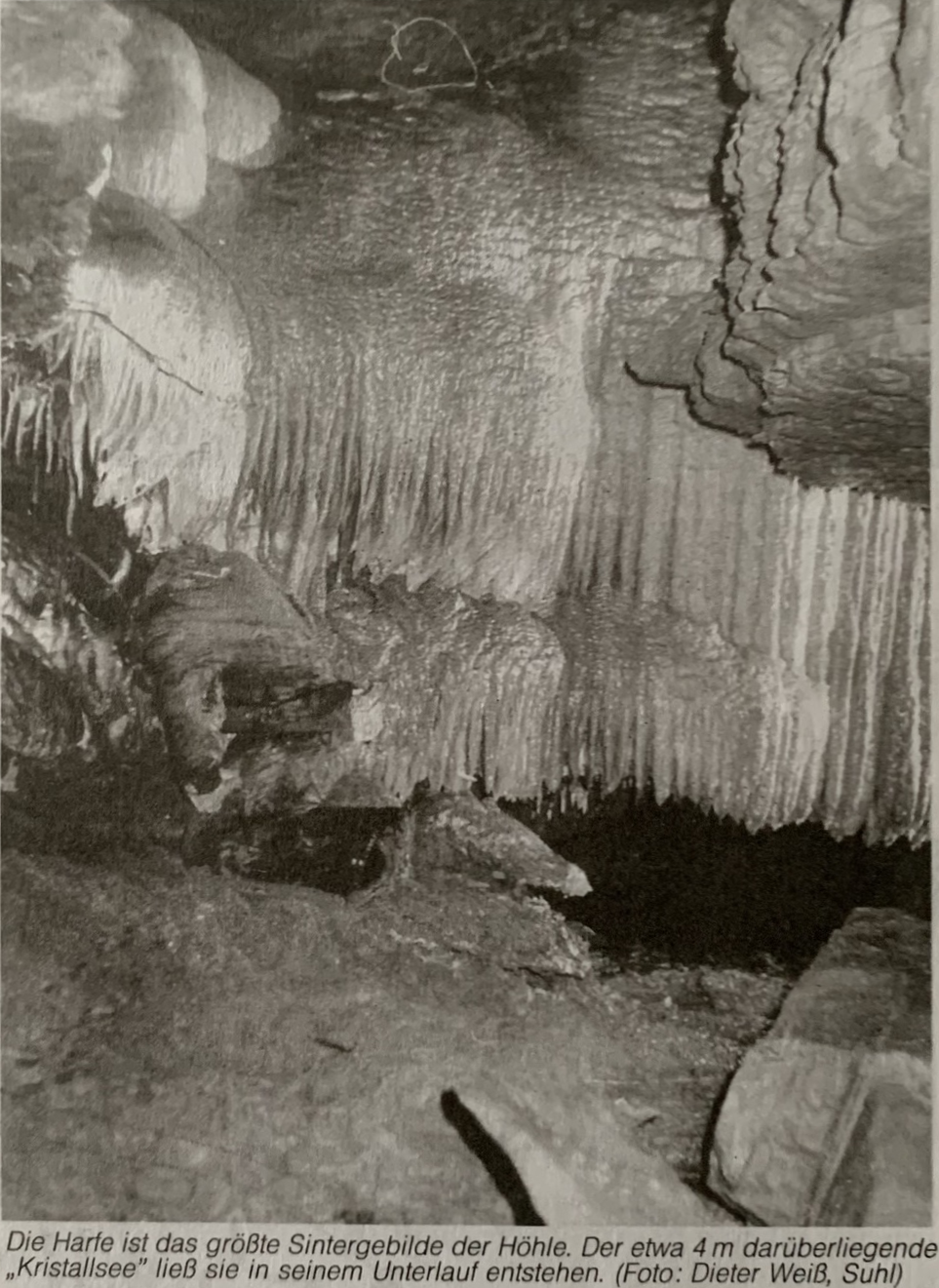

Die neuen Teile beginnen mit dem Grab und mit sehr engen wasserführenden Klüften (Wasserschluf), die nur von Höhlenforschern zu durchqueren sind. Die größte Schwierigkeit besteht dabei im sogenannten „Schlauch”, der in 10m Länge nur 30cm hoch ist und selbst bei vollständig normalem Wasserstand zur Hälfte überflutet ist und nurkriechend und auf dem Rücken liegend im Neoprenanzug überwunden werden kann. Auch die weiteren Strecken können nur durch enge Wasserpassagen, Tunnel und durch Schlufen erreicht werden. Deshalb muss man das erfahrenen Höhlenforschern überlassen, da bei den mit Wasser gefüllten Strecken der jeweilige Wasserstand und die Wetterverhältnisse beachtet werden müssen, um nicht eingeschlossen zu werden. Über die als Jenseits, Verbruchkammer und Seekammer bezeichneten Teile erreicht man dann die Harfe, eine 6m lange und 4m hohe sehr schöne Sintergalerie.

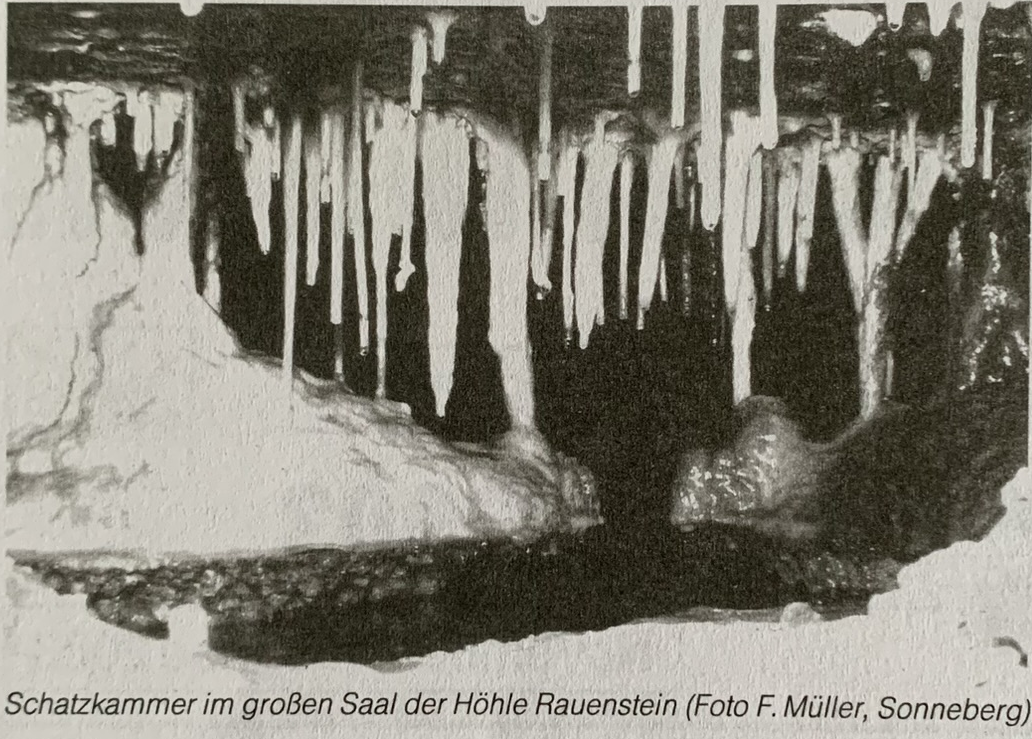

Auf diesem Weg in den Südabschnitt der Höhle sind sehr schöne Stalaktiten, Stalagmiten, Stalagnate, Höhlenperlen, Makkaronis, Excentriques und Lehmkegel zu sehen. Es muss für jeden Forscher und Besucher dieser Höhle ein Anliegen sein, diese wunderbaren Gebilde der Natur entsprechend der Naturschutzbestimmungen zu schützen und zu erhalten.

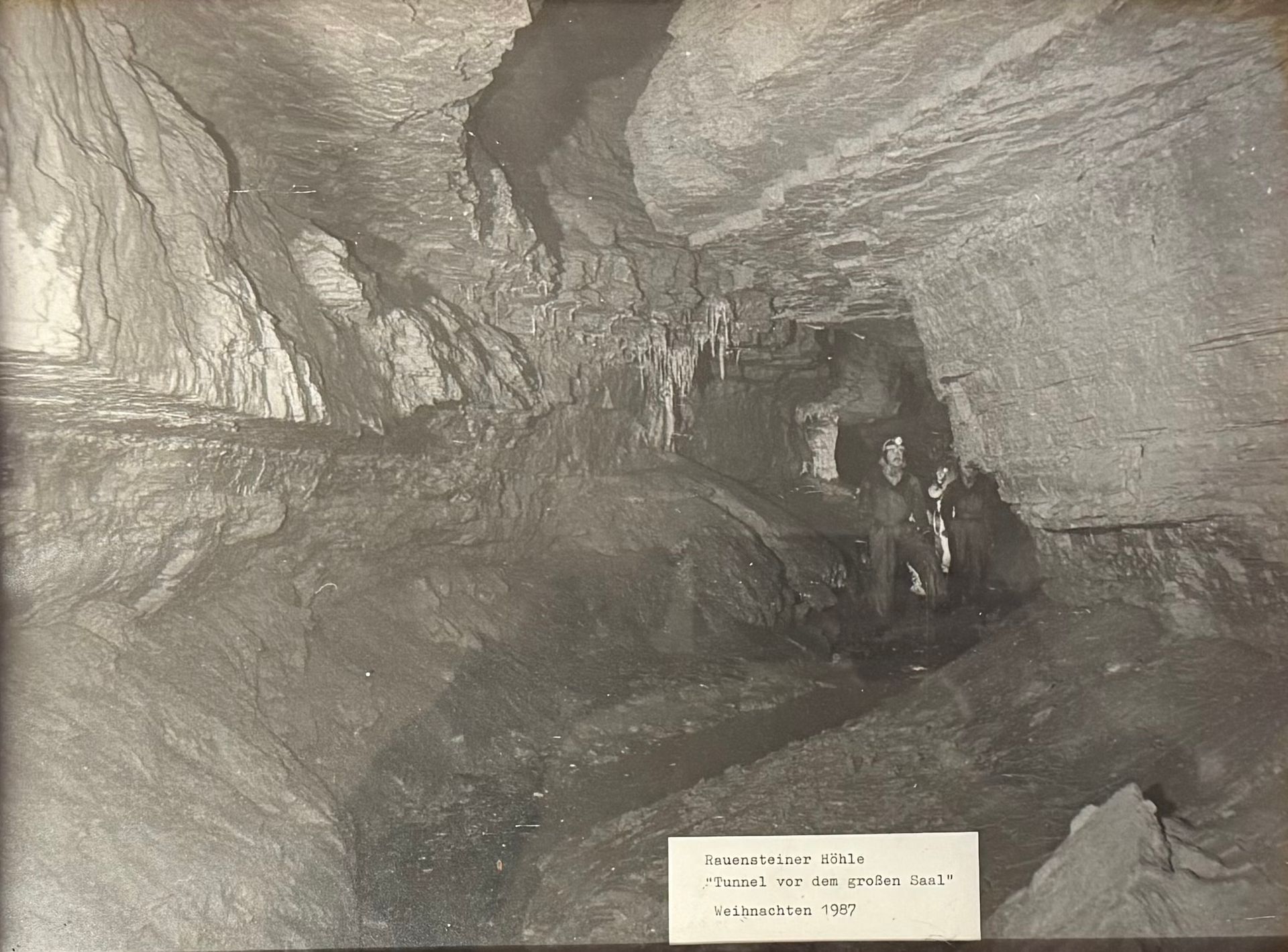

Nach der Harfe erreicht man dann den größten Raum der Rauensteiner Höhle, der als „Großer Saal” bezeichnet wird. Der Große Saal hat mit 20 m Länge, 10m Breite und 8m Höhe imposante Ausmaße. In 4m Höhe mündet an der Westseite eine höhergelegene Höhlenetage mit schönem Blumenkohlsinter und ein Gerinne in den Großen Saal. Am Anfang des Gerinnes, dem Westend, befindet man sich nur wenige Meter unter der Oberfläche. Durch eine Kluft in der Decke ist der Flussschotter der Grümpen zu sehen. Die Gänge führen vom Großen Saal etwa 150m weit in westliche Richtung. Im Süden des Großen Saales befindet sich der Siphon. Der durch die Höhle fließende Bach hat in den Südteilen eine mittlere Schüttung von ca. 10 l/s. Er endet in einem kleinen Siphonsee im Süden des Großen Saales, der sich bei starken Niederschlägen um mehrere Meter aufstauen kann. Im Siphon verschwindet der Höhlenbach dann und taucht, wie Färbeversuche bewiesen haben, mit der Triebischquelle wieder auf.

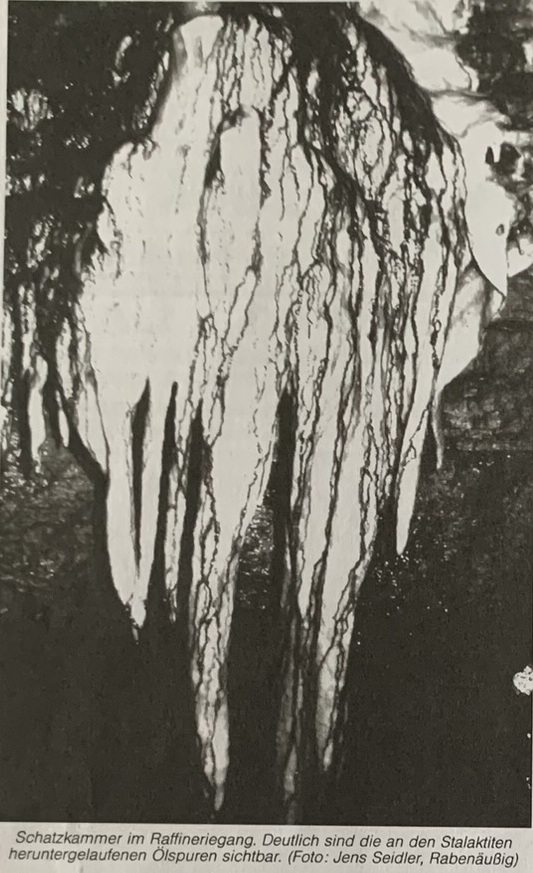

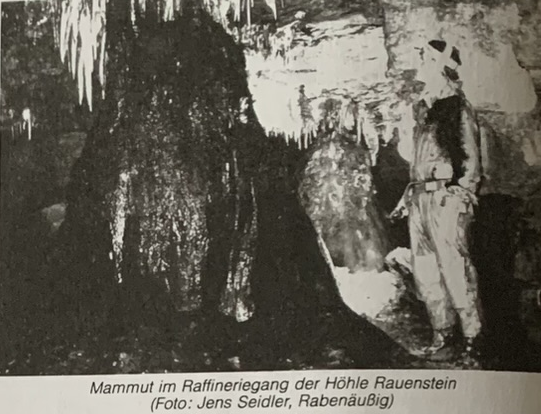

Nach Verschwinden des Höhlenbaches gelangt man dann in den nunmehr trockenen Raffineriegang. Der Boden dort ist mit Verbruch bedeckt, und es gibt sehr schöne mehr als 50cm lange Makkaronis. Dieser Gang mündet nach 110m Länge in den als Raffinerie bezeichneten Höhlenteil.

Dieser Raum hat mit 10 x 16m wiederum ziemliche Ausmaße. Raffinerie nannte man diese Höhle deshalb, weil - wahrscheinlich während des zweiten Weltkrieges in dem Rauensteiner Betrieb Schneider - eine ölige, teerartige Substanz aus undichten Tanks austrat, im Boden versickerte und durch die Decke in die darunterliegende Höhle lief und diese verschmutzte. Mit Schweröl gefüllte Sinterbecken und schwarze, teilweise übersinterte Tropfsteine und ein stechender Geruch bestimmen heute diese Höhle. Diese Ölverunreinigung hat sich inzwischen im gesamten Höhlensystem bis zu den Quellen verbreitet.

Der Raum der Raffinerie ist mit einer Sinterdecke versehen und im Raum stehen zwei etwa 3m hohe Stalagnate, die ausgehend von ihrer Form Mammutkopf und Zuckerhut genannt werden. Ein Erdfall von 4m Tiefe am westlichen Ende des Raumes verdeutlicht, dass sich in tieferen Etagen weitere Höhlen befinden.

Zur Ausfahrt wird von den Höhlenforschern der Canossagang benutzt, weil man da lange Strecken schwimmend zurücklegen kann.

Im Nordteil befindet sich ein Kluftsystem, das in manchen Abschnitten in mehreren Etagen vorhanden ist und zum Teil sogar die Grümpen unterquert. Eine Erforschung dieser Teile gestaltet sich jedoch sehr schwierig, weil die meisten Gänge mehrere hundert Meter lang nur kriechend erreicht werden können.

Die Triebische Höhle

Dieses Höhlensystem befindet sich linksseitig am Flusslauf der Grümpen am Ausgang von Rauenstein. Am Fuße eines mehr als 10 Meter hohen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Steilhanges sind mehrere Öffnungen sichtbar, die in unserer Region unter dem Begriff „Triebisch-Löcher" bekannt sind. Das Höhlensystem des Triebisch ist aber vom Bekanntheitsgrad nicht mit der Rauensteiner oder Meschenbacher Höhle zu vergleichen. Nur wenige wissen, dass hinter dem Sägewerk Komann bis zur früheren Hopfschen Märbelmühle (einem einzeln stehenden Haus 100 Meter von der Straße nach Grümpen entfernt) sich eine Fortsetzung des Höhlenlabyrinths von Rauenstein verbirgt. Diese frühere Märbelmühle wurde an eine Stelle gebaut, wo die unterirdisch fließenden Gewässer der Grümpen wieder an die Oberfläche gelangen. Die am südlichsten liegenden beiden Quellen sind nämlich Quellen, die dauernd fließen und die zusammen etwa 150 l/s Wasser nach kurzem Verlauf in die Grümpen schütten. Dazu kommt der im Triebisch einmündende Lenzengraben, der durch einige Quellen im Meschenbacher Grund gespeist wird und die Wassermenge der Grümpen erhöht und so den Betrieb der Mühle ermöglichte. An dieser Einmündung soll früher das Dorf Triebisch gelegen haben (1354 bereits erwähnt), das durch Rodungen entstanden sein soll. Der slawisce Name Triebesch = Rodungsland deutet zumindest darauf hin.

Während die Grümpen bereits bei den Rauensteiner Höhlen im Karst verschwindet und auch der Zufluss des Rußbaches ausgangs Rauenstein das Flussbett der Grümpen nicht sonderlich mit Wasser füllt, ist diese trockene Strecke der Grümpen dann im Triebisch zu Ende. Die meiste Zeit des Jahres liegt der Flusslauf trocken und auch in diesem Jahre merkt man, dass trotz vorhandener Regenperioden dieses unterirdische Höhlensystem noch nicht gefüllt und gesättigt und immer noch ein Wasserdefizit vorhanden ist. Bei Hochwasser staut sich dieses Kartwassersystem, welches immerhin in einem Bereich von mehr als einem Kilometer liegt, und füllt die Hohlräume; dann sprudelt es auch im Triebisch aus allen Löchern. Wer in dieser Zeit die Kalksteinwand im Triebisch betrachtet, wird erstaunt sein, aus wieviel Löchern das Wasser herausquillt. Die murmelnden Töne und das ruhige Herausfließen lassen größere Hohlräume und Seen im Kalk vermuten, und man entdeckt auch Löcher und Öffnungen in der Felswand, aus denen früher Wasser ausgetreten ist und die durch den herbeigeschwemmten Schutt verschüttet wurden, wodurch das Wasser sich einen neuen Weg suchte und an anderen Stellen dann wieder austrat. Man muss sich dieses Karstsystem von Rauenstein und dem Triebisch so vorstellen, dass große Teile des an die Grümpen angrenzenden Kalkgebietes durch große und kleine Gänge durchlöchert ist und sich Sackgassen, Labyrinthe, Verzweigungen und Verästelungen und auch große Hohlräume gebildet haben. In den tiefer gelegenen Teilen sind dabei Seen entstanden, die sich niemals entleeren und Zugänge zu anderen Teilen versperren. Dieses ganze System, das wahrscheinlich nie vollständig erforscht werden kann und wo noch viele Entdeckungen zu erwarten sind, wird dann immer entsprechend des vorhandenen Wasserstandes geflutet und entleert. Die im Triebisch vorhandenen Höhlenöffnungen wurden von den in diesem Gebiet tätigen Höhlenforschern aus Suhl und Sonneberg als T-1 bis T-7 bezeichnet. Bereits in den Jahren 1985/86 entdeckte man im Objekt T-1 ein Labyrinth von Gängen und Seen. Gegenwärtig forscht man im Objekt T-3. Dieser Eingang liegt an einer Stelle, an der die Grümpen eine Kurve macht und dabei den freiliegenden Muschelkalk des Steilhanges berührt. Der Höhleneingang liegt nur einige Meter über dem Flussniveau. Er ist nur einen reichlichen Meter groß und von wildem Efeu umrankt und bewachsen.

Der anschließende enge Hohlraum endete bislang nach 5 Metern, dann war der weitere Verlauf von einer großen Platte durch Verbruch verschlossen. Interessant dabei war, dass bei Normalwasser das Wasser in die Höhle eindrang und bei Hochwasser der umgekehrte Prozess zu beobachten war.

Seit 1992 haben Suhler Höhlenforscher versucht, hier weiter vorzudringen. Dieses gelang nach Räumung der herabgebrochenen Platten. Nach 8 Metern Kriechstrecke schloss sich ein geräumiger 2-3 Meter hoher Gang an und Wasser strömte aus westlicher Richtung einem kleinen See zu. Am Ende versperrte jedoch ein bedrohlicher Verbruchberg das Weiterkommen, obwohl durch ein kleines Guckloch eine Fortsetzung mit größerer Raumhöhe erkennbar war. Übder die danach erfolgende weitere Aktion in dieser Höhle schreibt der Höhlenforscher Bertram Ellrich aus Suhl-Goldlauter, der sich zusammen mit dem Speleo-Club Suhl besondere Verdienste bei der Erforschung erwarb, in der Zeitschrift "Höhlenforschung in Thüringen" im Dezember 1992 dann folgendes:

"Am Verbruchberg angelangt, versuchten wir, die einzelnen Blöcke abzustützen und zu verkeilen. Doch dies gelang nicht, da die am Boden liegenden Platten dabei im Lehm versanken Auch das Ziehen mit einem Seil aus sicherer Entfernung scheiterte an dem störrisch verkeilten Stein. Schließlich riskierten wir es doch durch das enge Loch zu kriechen, um den störenden Stein von der anderen Seite wegzunehmen: Der Weg war frei. Wir standen in der 'Walpurgishalle', einem 6x7 Meter großen Raum. Von der Firste bis zur seitlich anschließenden Wasserfläche beträgt die Höhe 6,20 Meter. Ein steiler Schuttkegel von über 3 Meter Höhe trennt den Raum optisch. In östlicher und nördlicher Richtung schließen sich Klüfte an, deren Firste bald unter die Wasserlinie abtaucht. Die Tiefe der Seen beträgt etwa 1,50 Meter. Eine Unterwasserfortsetzung ist sehr wahrscheinlich, aber kaum tauchbar. Im nordwestlichen Teil der 'Walpurgishalle' hat sich bescheidener Deckensinter gebildet. In gleicher Richtung schließt noch ein steil ansteigender Gang an, dessen Ende von kräftigem Wurzelwerk eines Baumes geprägt wird...

Die rheinische Hauptkluft verläuft hangparallel und ist durch die Oberflächennähe auf westlicher Seite stark zerrüttet und verbruchgefährdet. Die kleinen Nebenklüfte sowie, der Eingangsbereich erstrecken sich dagegen herzynisch. Damit haben wir bei T-3 ein ganz typisches tektonisches Strickmuster für dieses Karstgebiet."

Die anschließende Vermessung ergab dann die untenstehende Zeichnung. Als Gesamtlänge wurden 45 m ermittelt.

Harri Müller, Theuern

Quelle: Schalkauer Nachrichten 11/2003, 01/2004, 10/2004